« J’allais vers l’Orient compliqué ave des idées simples ». Difficile, dans l’avion qui vole vers Beyrouth, de ne pas se remémorer la phrase du général de Gaulle.

Peut-on encore discuter ?

Idées simples, donc. Et d’abord, ce principe : la diplomatie, comme la politique, consiste à parler à tout le monde. Parler ne veut pas dire être d’accord, adhérer, ou même, sympathiser. Se parler veut dire comprendre, ou essayer, sans juger, sans préjuger, avant peut-être de juger. Se parler veut dire connaître et se connaître. Et se parler veut dire entendre les raisons des autres, aussi éloignées des nôtres qu’elles soient, pour se faire son opinion. La sienne, pas celle des journaux.

Ensuite, ne rien oublier. Un Français ne peut oublier l’assassinat de notre ambassadeur Louis Delamarre, en 1983, l’attentat du Drakkar, et ses 80 parachutistes tués, tous deux attribués aux services syriens ; pas plus qu’il ne doit oublier la libération en masse de détenus djihadistes des prisons syriennes aux premiers mois de la crise de 2011. Comme il ne peut davantage oublier le mandat français sur le Liban et la Syrie, au terme des accords Sykes-Picot de 1915, l’ouverture à l’étranger des Syriens et des Libanais, unique dans la région (lire Bernard Bajolet, « Le soleil ne se lève plus à l’Est »), la tradition francophone dont témoignaient encore, dans les années 1990, les bibliothèques aleppines remplies de livres français, et pas davantage le sacrifice de dizaines de milliers de jeunes Syriens alaouites engloutis dans le combat contre Al Nosra et les « milices modérées » dont certains en France, disaient qu’elles faisaient « du bon travail » en fournissant aux terroristes les armes et l’argent qu’ils réclamaient — et que la France, avec d’autres, leur fournissait sans compter…

Enfin, être utile. Dans le moment présent, il ne s’agit pas de faire du tourisme au Liban ou en Syrie. Il s’agit de s’informer, de dialoguer, de comprendre. Et il s’agit notamment d’évaluer la réalité d’une crise humanitaire que pourraient déclencher les sanctions qui frappent indistinctement le peuple libanais et syrien, les dirigeants politiques ou financiers, et les clans au pouvoir.

Rencontres pragmatiques au Liban

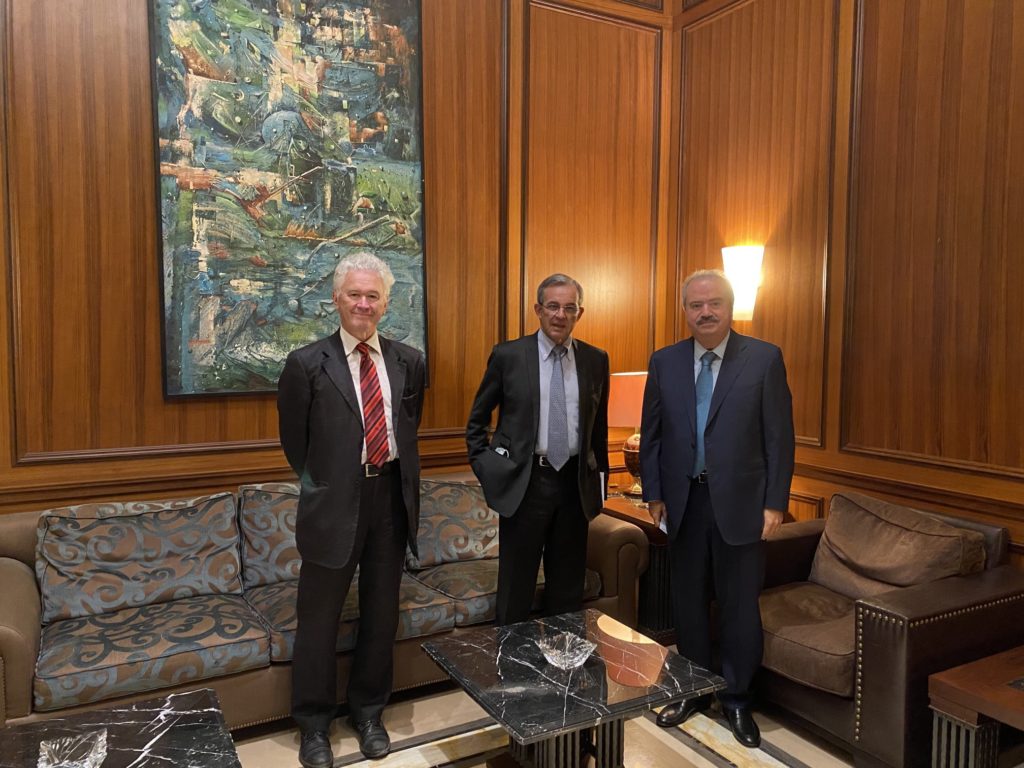

Rencontres donc. Avec le héros de la guerre d’indépendance, le général Michel Aoun, Président du Liban, soucieux de défendre l’autorité du Président au-delà même des accords de Taëf. Avec ses deux Premiers ministres, celui en charge de composer le nouveau gouvernement, M. Menaki, homme d’affaires à succès confiant dans sa capacité à former le gouvernement et à l’imposer au Président, et le Premier ministre de transition. Celui-ci fait peine à voir. Universitaire, loin de la politique, il mesure le drame dans lequel s’enfonce son pays, et son impuissance à progresser. Sa brillante ministre des Affaires étrangères s’attarde à dénoncer le « deux poids, deux mesures » des ONG.

Toute transparence requise des bénéficiaires des aides, aucune transparence des ONG elles-mêmes. Elle parle en anglais, est-ce un signe ? Quant à l’intervention de la France, si sa nécessité ne fait pas de doute, si elle est saluée par tous, les plus grands doutes entourent le gouvernement d’experts qu’elle recommande. Une chose est sûre ; seul, un accord politique sauvera le Liban de l’enlisement factionnel dans lequel il s’enfonce. Et cet accord ne peut exclure le Hezbollah, comme les chrétiens d’Achrafieh eux-mêmes le disent. La question n’est pas technique, elle est politique. Et la clé n’est pas au Liban, ce qui ne simplifie rien.

Dialoguer avec la Syrie ? Une nécessité

Rencontres encore. Avec le Président de la Syrie, Bachar el-Assad, dont je n’oublie pas qu’il n’a jamais pensé, ni voulu gouverner, jusqu’à la mort accidentelle du successeur désigné d’Hafez el Assad, son aîné, Bassel. Avec les ministres des Affaires étrangères, de la Santé, le gouverneur de la banque centrale, des hommes d’affaires, et cet ancien ambassadeur auprès des Nations-Unies qui ont laissé le souvenir marquant de discours brillants et sans concessions, et d’affrontements homériques avec ses collègues américains. Je me souviens que Hafez el Assad était craint et respecté de tous, au point d’être désigné comme « le meilleur ennemi d’Israël » pour sa fidélité à la parole donnée et à ses visions de long terme, et surnommé « le Bismarck du Moye-Orient ». Et je constate une fois de plus le rôle trouble de puissances occidentales qui ont joué sur tous les tableaux avec les terroristes, cultivent le chaos quand il sert leurs intérêts, et savent si bien protéger les pires criminels pour parvenir à leurs fins, comme le font ces « Casques blancs » manipulés par les services britanniques.

Être utile ? D’abord en constatant que le degré zéro de la coopération contre le terrorisme suppose une reprise des échanges d’Etat à Etat, c’est-à-dire une mission diplomatique française à Damas. Sept pays européens, dont la Serbie, ont déjà soit une ambassade, soit une représentation à Damas, et l’Italie s’apprête à les rejoindre. Pourquoi ne pas prendre l’initiative en ce sens ? Ensuite, en constatant que l’Etat syrien est en état de marche, dans la gestion du rationnement de carburant, dans l’organisation des élections — on a voté en Syrie, y compris à Idlib et dans les zones encore occupées par les rebelles, souvent au péril de sa vie, comme en témoigne la jeune femme élue député de la région — et dans la tenue des infrastructures qui ont survécu à dix ans de guerre civile.

La consolidation de l’Etat est tout ce qui sépare une crise des ressources d’une catastrophe humanitaire. Encore, en constatant à quel point l’esprit de résistance nationale qui dépasse les clivages religieux ou politiques exige le départ de toutes les forces étrangères qui tiennent encore des pans du territoire, contre la volonté des dirigeants. Le pillage des ressources pétrolières et gazières au nord-est par les forces américaines et leur « major » du pétrole, des usines et des terres par l’armée turque et ses supplétifs locaux, comme l’occupation d’une base militaire au sud par l’armée américaine, ne sont rien d’autre qu’une occupation étrangère de territoires syriens, illégale et criminelle quand elle prive les populations de ressources vitales — combien de fois me parlera-t-on de bombes incendiaires larguées dans les champs pour incendier les récoltes ?

Enfin, en interrogeant à la fois le bien fondé de sanctions qui semblent épargner une classe dirigeante insubmersible, mais gravement frapper les plus pauvres et déstabiliser cette classe moyenne qui est la clé d’une évolution politique réussie. Soyons clair ; les sanctions renforcent le pouvoir en place, et la colère qu’elles suscitent contre ceux qui les manipulent assure aux dirigeants une légitimité que leur politique ne leur assurerait sans doute pas. Les sanctions sont une autre forme de guerre qui ne dit pas son nom. Et ceux qui les soutiennent aveuglément diront-ils, comme Madeleine Albright, que c’est le cœur léger qu’ils acceptent la mort de milliers d’enfants irakiens hier, syriens peut-être demain, faute de médicaments ou de lait ? L’humanitaire ne fait pas une politique. Mais que les politiques qui ne comptent pas leurs victimes assument leur responsabilité.

Le grand jeu au Proche-Orient

Accords de paix régionaux, notamment avec Israël ; engagements de reconnaissance mutuelle, de respect des frontières et de non-agression, départ des troupes d’occupation, retour à la pleine souveraineté territoriale et reconnaissance du suffrage universel ; les conditions théoriques d’un retour à la paix et d’une reconstruction urgente en Syrie, d’une levée des sanctions au Liban et en Syrie, sont connues. À l’évidence, ce ne sont pas les seules.

Le Grand Jeu qui se déroule aux Proche et Moyen Orient, désormais s’étend de l’Afrique de l’Ouest et au Sahel à l’Asie centrale, il touchera bientôt à nouveau les Balkans. La stratégie du chaos entend épuiser progressivement la Russie et la Chine, et soumettre l’Europe à l’OTAN, une Europe qui ne mesure pas assez combien elle sera un dommage collatéral du nouvel affrontement planétaire entre nomades et sédentaires, les hommes de partout et les hommes de chez eux, le continent monde qu’est l’Eurasie et l’île mondialisée. Que sont les États-Unis et leurs épigones. Les puissances montantes entendent capter à leur profit les ressources, et tourner les nationalismes à leur profit. Les monopoles privés ne sont pas en reste, qui convoitent le lithium, les métaux rares, les terres et les ports, et se rient des Nations, des lois et des vies. Qu’en dire à l’Europe qu’elle puisse comprendre, pour qu’elle agisse, et cesse de parler dans le vide de sa puissance enfuie ?

0 commentaire